ムクナ豆ぜんぶ取り出し完了♪今年は焙煎粉(きな粉)にすることに【移住者がテレワークしながら起農した件#30】

こんにちは!那須に移住して5年目に突入し、農業にチャレンジ中のAOです。

以前の記事で「ムクナ豆、完全敗北!」と宣言した通り、今年は豆の多くがカビてしまいました…😭

ですが全滅というわけではなく、特に悪かったのが八升豆という在来種で、アメリカの品種の方は全然マシだったんです。

1人で半べそかきながら豆の取り出しを完了し、師匠と次のステップの相談をしてきましたので、状況を報告しますねー♪

ムクナ豆のアメリカの品種フロリダベルベットビーン

私が去年育てたムクナ豆は2種類あり、1つが在来品種の八升豆、もう1つがアメリカの品種フロリダベルベットビーン(FVB)です。

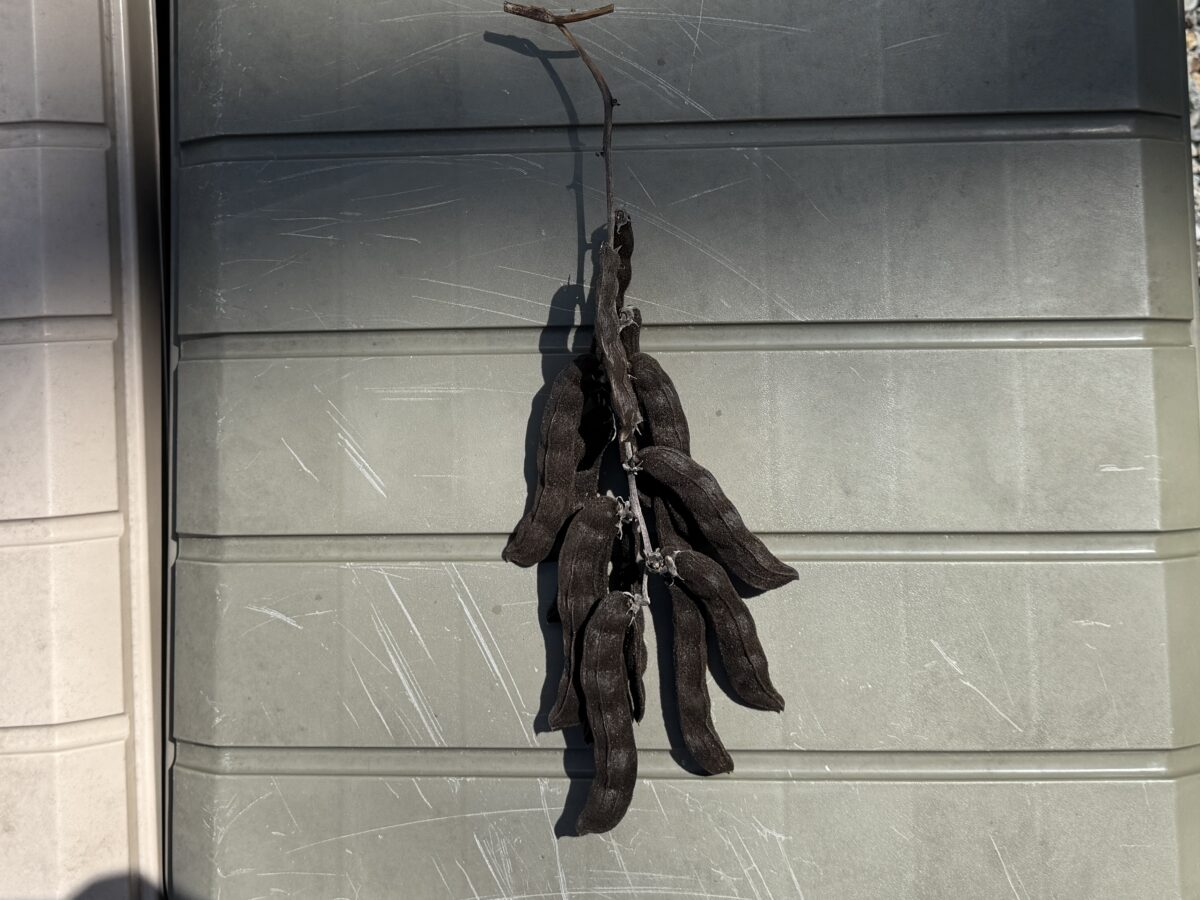

こちらがFVB↓

莢が黒いので、何なのかよく見えないですよね😅

こちらが八升豆↓

八升豆のほうが1莢が大きく肉厚で、ムチッと体型です。

豆もそら豆のようなサイズ感です。

FVBのほうが1莢が小さくて華奢ですが、1房に実る莢が多いです。

1つ1つは小さいけれども、数で稼ぐタイプです。

あお

あおぶどうに例えると八升豆が巨峰、FVBがデラウェアみたいな感じ?

元々のプランでは、八升豆が在来品種なので寒い那須にも適しているだろうと考え、こちらをメインと考えていたのですが…。

遅咲きの終盤型選手

FVBは当初は「おまけ」ぐらいの感覚で育てていたので(ゴメンナサイ)、管理の手間のほとんどを八升豆に割いていました。

ていうか「FVBは駄目だったかぁ」「花、全然つかないじゃん!」と半ば諦めてました😅

ところが9月に入る頃に一気に花が咲いて、その多くが豆に成長したんです!

なぁんだキミ遅咲きタイプだったのかぁ!

そのまま冬に向けて急成長し、畑で完熟まで到達するFVBもチラホラいました。

絶対に冬までには間に合わないと思ったのに。笑

管理の手間が少ない

八升豆の方を重点的に育てたかったという事情もあるのですが、そのためにFVBの管理の手間を怠ったというわけではなく、そもそも手間があまりかからない子だったんです。

八升豆の方は、花が終わって豆が実り始める頃、莢に張り付いた花のカスを落としてあげないといけないのですが、、、

FVBの花は自然と落ちやすいし、そもそも花が張り付いたままでも莢が傷みづらい!

莢が傷まないと虫や病気にかかりづらいから優秀☆

実際に、ほとんどの花カスは那須名物の強風で勝手に落ちてくれました。

八升豆の管理で体力が余った時だけにFVBの様子チェックするだけでも、傷みや虫の被害もほっとんど無し!

管理の手間が少なくて済むなんて…なんてありがたい子なの🥹

莢が薄く乾燥しやすい

FVBの良さは管理の手間が少ない点だけではありませんでした。

八升豆よりも莢が薄い≒水分量が少ないおかげで、乾燥しやすかったんです!

ハウスでの追熟も八升豆よりもうまくいきました。

『移住テレ農#28』でお伝えした通り、ハウス内での追熟作業の際に八升豆の多くが「凍る→腐る」という運命を辿った中で、生き残ったFVBが多かったんです!!

畑で栽培中の期間に半〜七分熟まで行けた子たちが八升豆よりも多かったという理由もあります。

とにかく終盤の巻き返しがすごかったの!

FVBの打率は6割

そんな優秀だったFVBですが。

私は八升豆に執着していたので😓、ハウスでの管理も八升豆をメインに対応してしまいました。

豆を干す作業は八升豆を優先したし、スペースの都合上テキトーに扱ってしまったFVBもあります。

若すぎる八升豆を無理やり干したりしないで、FVBを優先していたら結果は違ったかも…。

後の祭り…

完熟したFVBはこんなかんじです↓

栽培中は「莢は緑だけど毛が黒い」ように見えていたFVBですが、完熟してみると「真っ黒!」です。

しっかりと乾燥しているものだと、触っただけで莢が爆ぜて、中の豆が飛び出してきます。

ハサミを入れた瞬間に爆ぜるものも多かったです。

豆が吹き飛ぶから慌てて拾い集める羽目になるよ

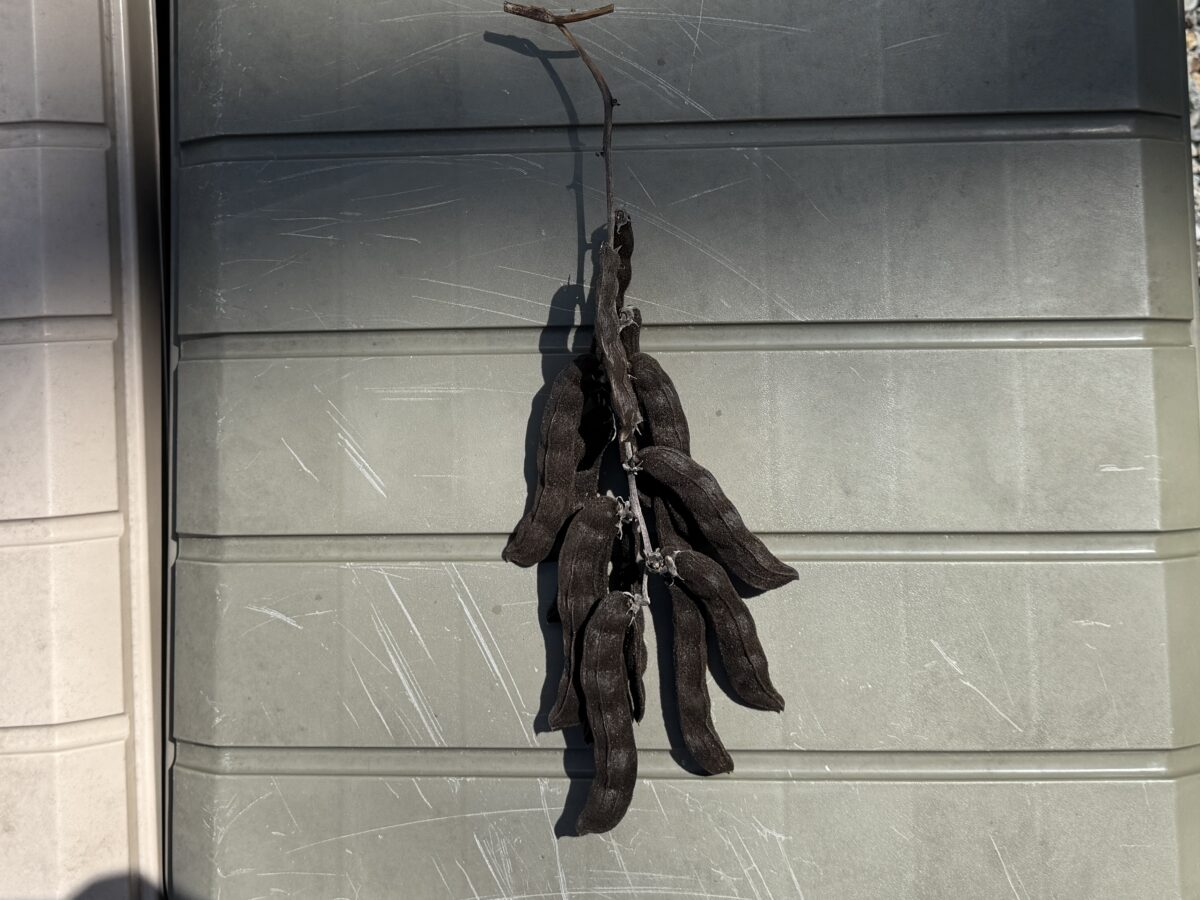

莢を割ってみると、小ぶりな豆が入ってます。

莢の見た目は全部同じなのですが、豆の色は八升豆と違って黒、白、茶、マーブルなど色とりどりです。

八升豆と違いカビなかったFVBが多かったので、毎日毎日FVB豆の取り出しに明け暮れてました😅

打率は6割ぐらいでした。

もっと早くに八升豆に見切りをつけてFVBに集中していれば、8割は行けたかも……。

うぅ…悔やまれる

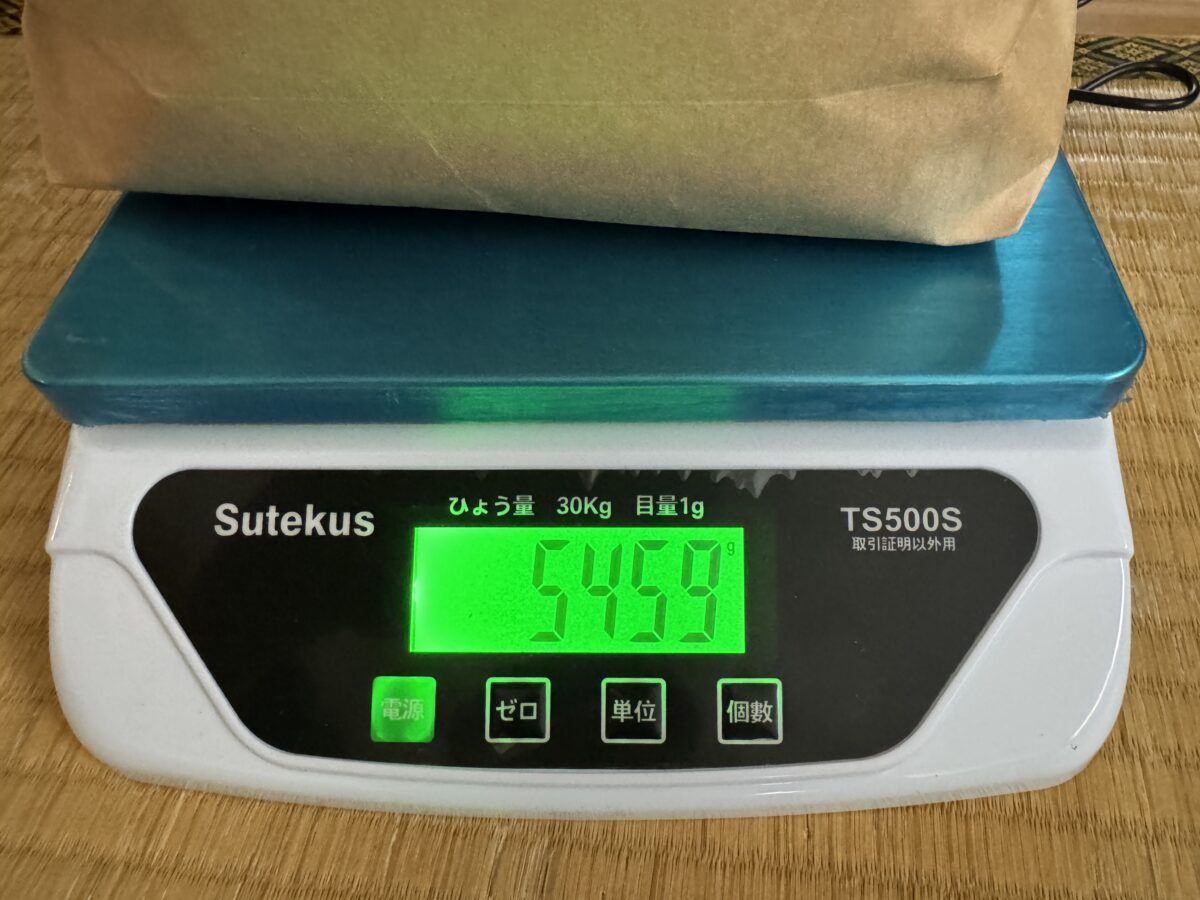

FVB・八升豆と合わせてムクナ豆合計6kg(号泣)

2024年-2025年度のムクナ豆栽培は苦難の1年となりました。

- 苗→発芽しない

- 定植→弱る

- 栽培→熟さない

- 追熟→カビる

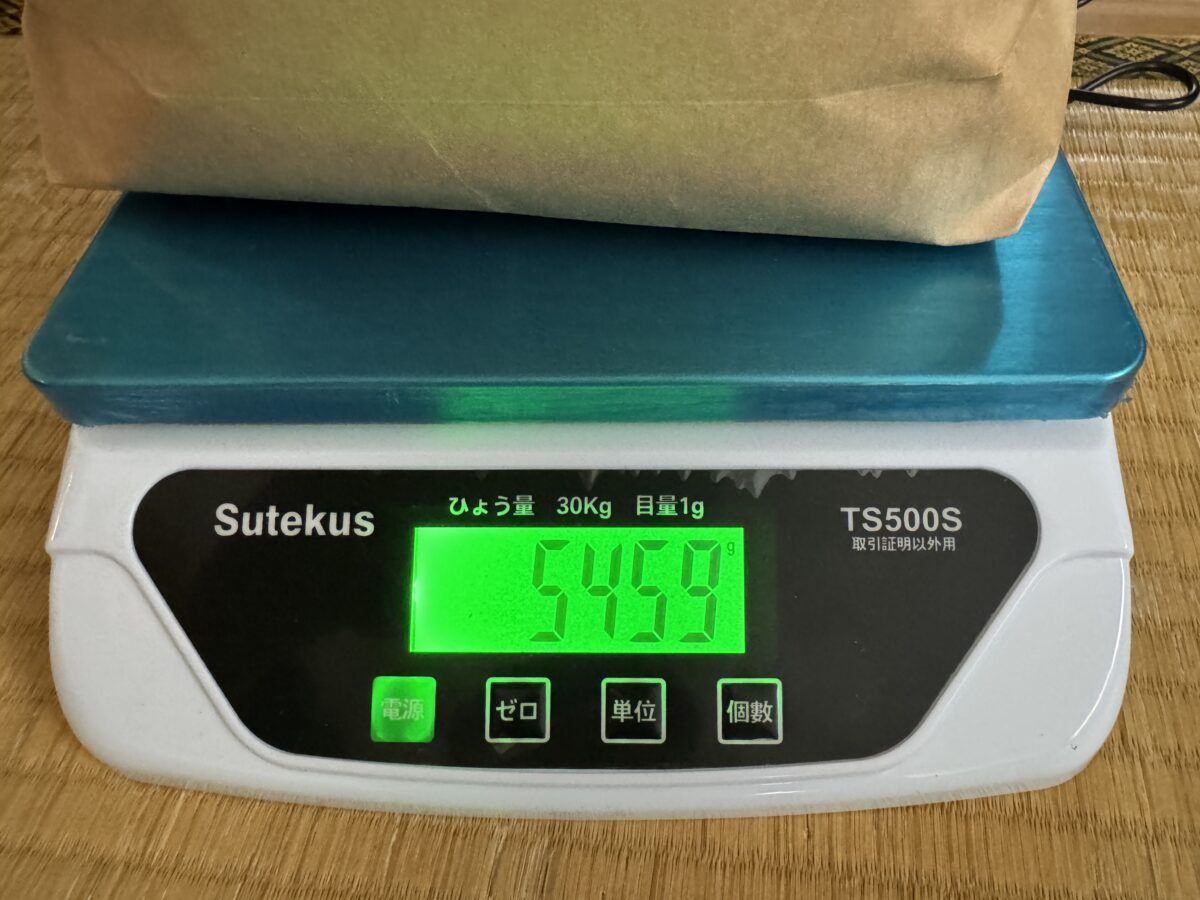

結果、FVBの収量は5kgちょっとでした。

全体像の写真がないけど米袋に豆が入った状態です

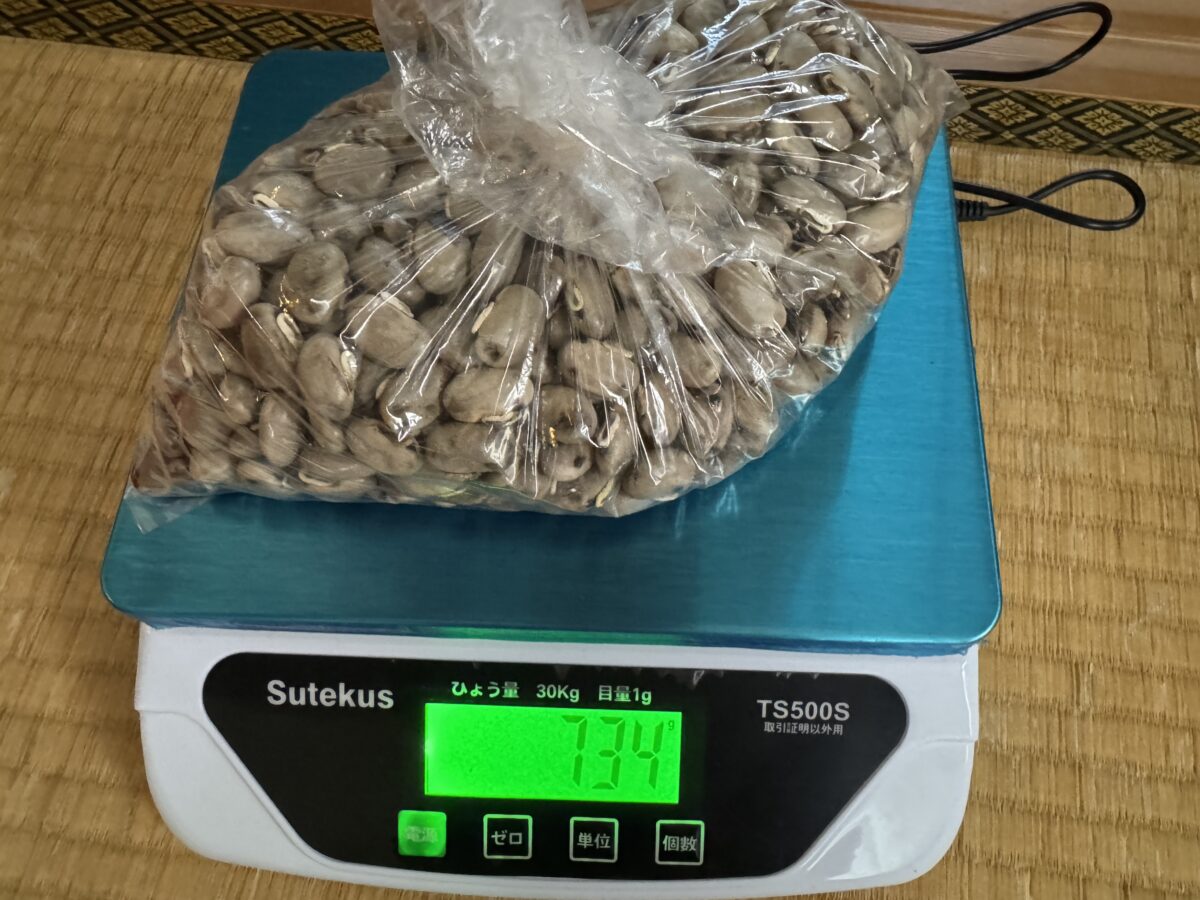

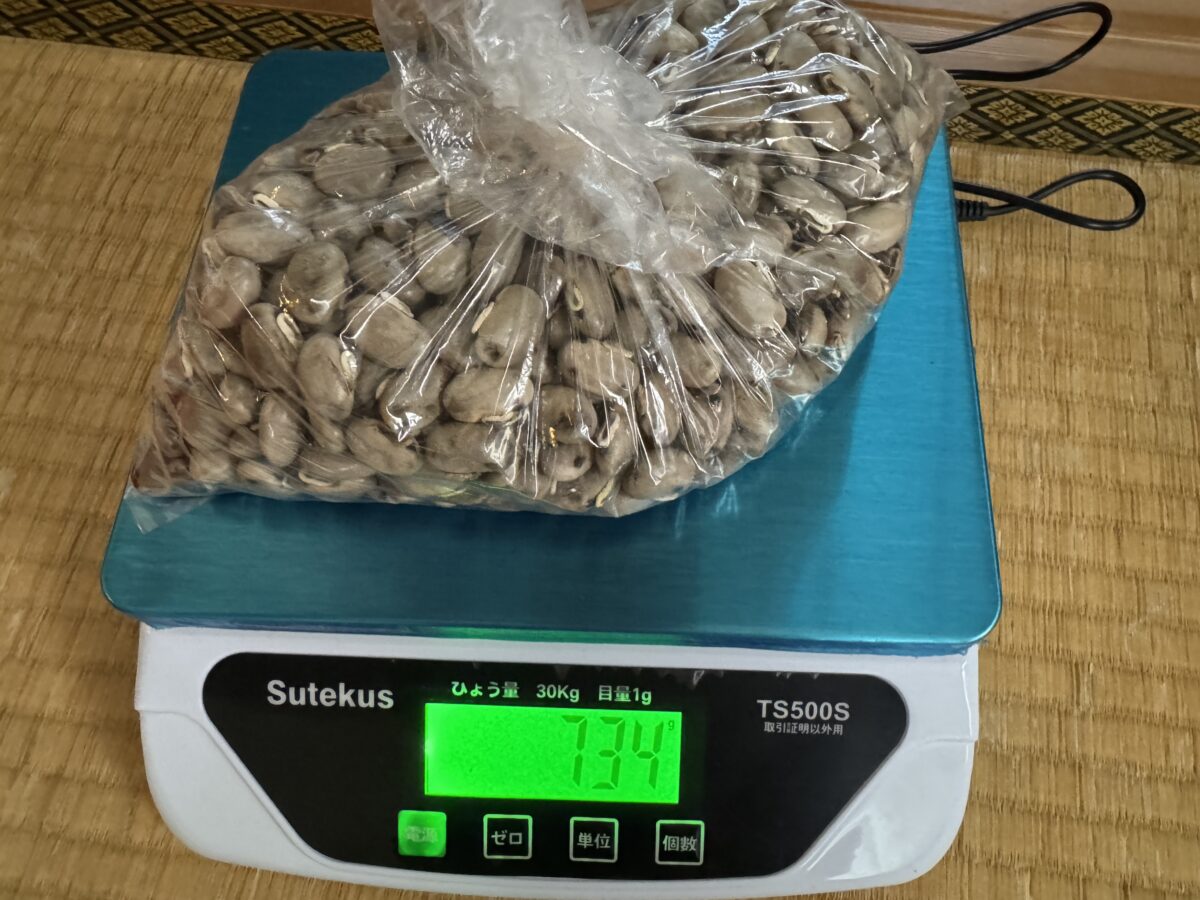

八升豆の方は、「ミクロパウダー用」として選別したものは約700g。

ところが、さらなる「トホホ…」が待っていました。

ミクロパウダーではなく焙煎粉に決定

当初のプランでは、ムクナ豆は特許製法の「ミクロパウダー」にする予定でした。

ムクナ豆の強みであるL-ドーパを極力保持したまま、ごくごく細かい粉末に加工する技術です。

そのミクロパウダー加工するには専門の業者に依頼することになるのですが、そのためにはまとまった量が必要。

私が育てた分の豆ぐらいでは発注なんてできません。

そこで、師匠の分の豆と一緒に取り扱ってもらうお願いをしたんです。

が。

師匠に豆を見せに行ったところ、品質NGでした…😭

師匠が定めるクオリティを満たしてなかったの…

正確に言うと、基準を満たすレベルの豆がとってもとっても少なく、私が「これなら合格!」と選別していったもののうち6〜7割ってところ。

元が少ないから、更に減るとなると…

師匠の商品の価値を下げるわけにもいかないからね

というわけで、今年はミクロパウダーは諦めました。

師匠がお持ちの焙煎機を使って、大豆で言うところのきな粉のような粉にします。

L-ドーパの量はちょっと減りますが、その分、香ばしい風味のする粉になるし、単価が安くなるのがポイントです。

次はどうする…?

さて、次(今季)はどうするか。

FVBの結果は思ったよりも悪くなかったものの、冷静に考えると「八升豆がヒドすぎてFVBがマシに感じてるだけ」ってのが現実だと思ってます。

ムクナ豆の栽培に”手応え”を感じていない中、支柱を増やして栽培数を増やして、加工に出せる量を栽培するビジョンなんて見えない。

イケイケ起業家は「出来る出来ないとかじゃなくて、とにかくやってみるんだよぉ!」とか言ってきそうだけど、私はそういうタイプではないので。

今年は栽培数は去年と同じにします。

ただし、優先順位は「FVB>八升豆」に変えます。

品種は違うけど味もL-ドーパの量も変わらないから育てやすいほうがいいもんね

そして、

- 畑でもっと熟すとこまで行く豆が増える

- ハウス追熟でカビさせない

この両方が実現できるまでは、最低限でも「手応え」を実感できるまでは栽培面積を増やすことは出来ない…

支柱を増やすのも管理・収穫とかの作業も大変なんだからぁ…!

言ってるそばから、次の記事で、またもや苗作りの段階でやらかした話をシェアしますね😓

お気軽にコメントください♪