[ムクナ豆]7月中旬の生育状況と深まる悩み【移住者がテレワークしながら起農した件#39】

こんにちは!那須に移住して5年目の2025年に、一念発起して農業チャレンジを始めたAOです☆

しばらく菌ちゃん農法の記事ばかりで、中には「ムクナ豆どうしたよ!?」って思った方もいるのでは?😅

実は、菌ちゃん農法の結果に比べて全く手応えがなさすぎて、めちゃくちゃ意気消沈してます…。

あお

あおなんでこんなに上手くいかないのぉ

複雑な心境の7月中旬の生育状況をシェアしますね。

ムクナ豆①八升豆

まずはムクナ豆棚の全体像から紹介。

まだ下の写真の距離だとムクナ豆のツルも葉っぱも、雑草に紛れて区別できないレベルです😅

日本の在来品種「八升豆」ですが、ツルが棚の天井に届くぐらいの生育状況です。

背景が緑なので、分かりづらいと思いますが😅

他の八升豆も、だいたい同じような生育ペースです。

師匠のムクナ豆畑のインスタを見る限り、うちの子たちの生育ペースは1ヶ月遅れぐらいの感じ。

その理由は、師匠は鶏糞や石灰などの資材を畑に投入して耕す有機農法なのに対し、私の畑は自然栽培だから。

生育ペースが遅いのは「仕方がない」「そういうもの」と理解していたのですが。

自家製落ち葉堆肥と去年のムクナ豆のサヤを少量入れただけだよ

問題は、次に紹介するフロリダベルベットビーンの方で発覚します。

ムクナ豆②フロリダベルベットビーン(FVB)

前回のムクナ豆記事で紹介した通り、FVBの1株だけ1ヶ月遅れで植え直したのでした。

その子が、信じられないペースで生育してるんです。

一瞬どの株が植え替えた子だったかわからなくなる程に…!!

「え…?」ってなったよ

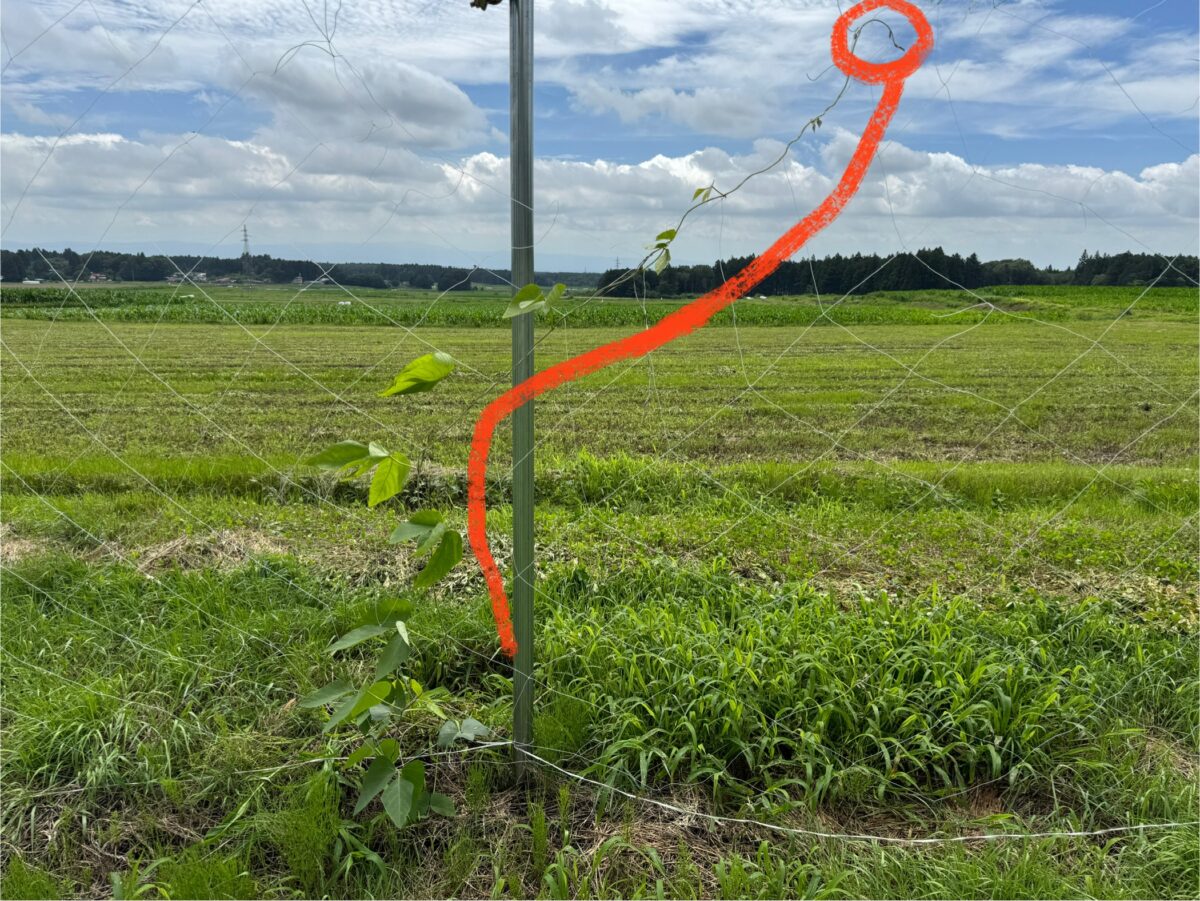

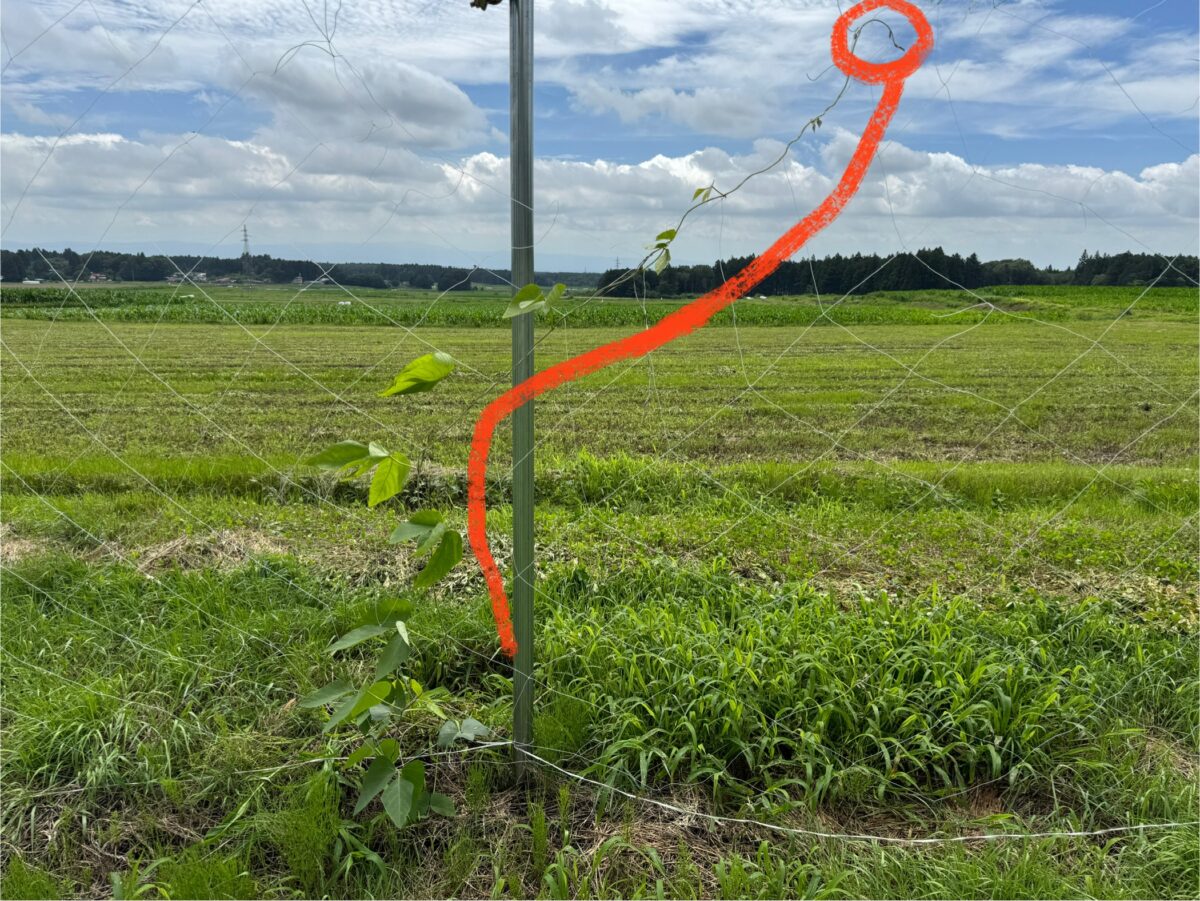

こちらが植え直したFVB↓

赤い線がツル、◯がツルの先端です。

こちらが、植え直した子の隣で育てているFVB↓

隣の隣のFVBも↓

「え!?」って感じじゃないですか?

1ヶ月も遅れて植え直した子が、全体の定植のタイミングで植え付けていた子たちよりも大きく育っている…!!

どぉいうこと!?

5月上旬の寒さと防風から守るために行灯までして、苗が活着しやすいように水やりまでして、手間とコストをかけた株よりも、

6月の梅雨前に定植して、雨に任せて育てた子の方が生育が良いですと!?!?

成長が「追いついた」を通り越して「追い抜いた」ですと!?!?

納得がいかんっ!!

植え場所の立地条件?

実は植え替えFVBの列のFVB達は、全体的に生育が悪いです。

定植第1陣の中にも植え替えFVBと同じぐらい成長中の株もあるっちゃあるのですが↓

普通に考えたら、1ヶ月も時差があればもっと大きくなってないとおかしいですよね…。

何故こうなった!?

実は別の棚のFVBは、天井に届く勢いの株もあるので、FVB全体の問題ではなさそうです↓

全体的にFVBのほうが八升豆よりは少し小ぶりですが、この程度なら「個体差」や「晩生タイプと早生(中生?)タイプの成長ペースの違い」という説明でも納得の範囲かも。

「1本のツルが長く伸びている株」と、「短いけど何本もツルが成長中の株」の違いもあるし。

そう考えると、植え替えFVBの列の立地条件が、生育を阻害している原因とも考えられる。

植え替えFVBのある列は畑の最も南側なので、暴風による直撃が最も厳しいのかも?

そのために行灯をしていた訳だけど、袋ごしに煽られることもストレスではあるんだろうなぁ〜

列ごと成長が悪いとなると、そうとしか思えん

でも、この列に苗を植えなかったら、その隣の列が「最前線」になってしまうわけで、、、

畑の中の立地条件の差は「致し方ない」「そういうもの」と捉えるべきか…?

植え付けのタイミング?

そもそも、6月に定植しても同じ成長具合だとしたら、

わざわざ手間やコストをかけて行灯&水やりまでして、5月に定植するメリットって何だろう??

行灯が不要になって雨が増える6月に入ってから植え付けても良くない?

今の所コストの無駄にしかなってない!

1ヶ月の定植タイミングのズレが、今後の成長に効いてくる可能性もゼロではないけれども。

経験上、初期生育でつまずいた株は挽回するのが難しいことを知っているので、期待はできない…。

「ちょっと遅れを取り戻す」ぐらいは出来るけどね…

[疑問]私がムクナ豆を育てる意味とは…??

正直なところ、現時点では、私がムクナ豆を育てること自体に疑問を持ってしまっています。

理由は色々とあるのですが、主なポイントを3つに整理してみました。

落ち込んでるから愚痴めいてるけど大目に見てね

立地条件

私の畑は那須の中でも少し標高が高めの600mぐらいに位置しています。

ここからさらに山を上がると畑らしい畑がなくなるので、言うなれば農業が出来るボーダーラインという立地条件です。

その畑でムクナ豆(元は温暖な地域の作物)栽培しているので、必要な温度と日照時間の条件で劣っています。

最初からそこはわかってはいたのですが、

師匠のムクナ豆畑も同じ「那須」なので、「まぁ大丈夫だろう♪」と軽く考えた私が甘すぎました…。

バカすぎて涙が出る

自分と同じ地域の農家さんが「隣の集落(2km下ったところにある)で育てられる米がこの地域ではうまく育たない」と教えてくれたのですが。

標高で言うと50mぐらいの差なので、最初は「そんなことある??」「大袈裟でしょ」と思いました。

でも調べてみると、実際に米(イネ)は標高500m〜600mぐらいが栽培限界と言われているらしい。

特に市場価値がある品種がこの標高の地域では育たないので、「売れない作物は作れない」「安い米を育てても赤字にしかならない」ということで、この地域の農家さんたちは水田はやっていません。

小さいエリアで自宅用に栽培してる人はいるけどね

100m標高が変わるごとに気温が0.6℃変わると言われているので、50mだと0.3℃。

これが何ヶ月もかかる作物の栽培ともなると、累積温度にしたら何十℃もの差になるわけで。

太陽が山の陰に入る時間も早いわけで。

人間の体感と作物の生育に必要な条件を同じに考えてはいけない、ということを身にしみて感じています…。

だからうちの家庭菜園でも上手く育たない作物もある

150m以上の標高差がある師匠の畑とウチの環境とでは「まったく別世界」だと言わざるを得ません。

そういえば郵便屋さんとか配達員さんも、「某県道を境に雪の量と冷え込みが急に変わるからヤバい」と言っていた。

自分自身でも、山を下って某県道の先にある町中のスーパーに買い出しに行くたびに「下界の暑さは違うな…」と体感しています。

同じ那須なのに3〜5℃も気温が変わるよ

とはいえ、この環境でも全く育たないわけではなく、”そこそこ”なら育てることはできてしまうんです。

そうなると、素人頭で「もっと頑張ればいいだけじゃね!?」なんて考えがち。

でも。

「お前が素人だから下手なだけ」という貶しも、「年数を重ねれば高品質のムクナ豆が収穫できるようになるよ!」という励ましも、標高という自然の摂理にかき消されそう…。

「出来ることと出来ないことがある」というのが現実なのではないかと、そう考え始めています。

はたして私のせいなのか?自然のせいなのか?まだ確信はないけどね

苗作り

年初でつまずいた苗作りに関しても、同じく疑問を感じ始めています。

当時は「私はムクナ豆の苗作りが下手すぎ!」と超落ち込んだのですが、原因はそれだけではないように感じてるんです。

というのも。

別記事で詳しく紹介しますが、6月に畑にバラ蒔いた廃棄用の豆が、結構な確率で発芽してるんです。

しかも爆速で成長中

つまり、苗作り失敗の大きな原因が「種用の豆選びでミスった」ことや「温度・水管理」が下手だったという私の落ち度だけではなく、

先に述べた栽培限界と密接に関係しているのではないか、と。

今年は育苗マットという電力によるサポートを活用した上での失敗だったので、その上を行く強力な加温設備が必要なのかもしれません。

となると、ウチの環境で無理に育苗する必要性に疑問を感じてしまいます。

世の中には「適地適作」という言葉がある。

仮に設備を投じて苗を育てたとしても、

「ウチの環境における最適な定植の時期とは??」

「標高が高すぎて栽培限界なんじゃないの?」

の疑問にも直結します。

自然栽培をあきらめて化成肥料や農薬を使えば解決する問題でもなさそうだしね

苗作りは自分でしない(業者から仕入れる)農家さんもたくさんいるし、師匠に毎年お願いしたとしても断られることはない気がするけど、

個人的には、

苗作りがままならないのでは、私がムクナ豆を栽培し続けることに疑問を感じてしまいます…。

ムクナ豆の需要

環境の問題もモチロンなのですが、

私の心を悩ませている最大のポイントは、実はムクナ豆の需要の低さ、つまり「期待ほど求められていない」ことです。

ムクナ豆には他の食べ物にはない(少なくとも発見されていない)大量のL-ドーパが含まれており、これがドーパミンの分泌の素となるスーパーフードだというのが最大の売りなのに、

身近な人に「ムクナ豆サイコー!」「毎日食べたい!」という人が見つからないんです…。

自分の豆も師匠の豆も食べてもらったけど反応がイマイチ

理由はたぶん明白で。

自分自身も含め、(数少ない)友達はまだアラフォー世代で、ドーパミンの減少がまだまだ顕著ではないお年頃。

持病でもない限り、ムクナ豆を数回食べたからと言って何らかの変化を感じる可能性は低いでしょう。

かく言う私自身も「ムクナが無いと活動できない!」とか全然ないし

ありがたいことに、今年から”後期高齢者”になる両親もバリバリ元気だし、特筆すべき持病もありません。

むしろ私よりも元気でアクティブです😅

もし身近な人に健康の不安が強い人とか、「今は大丈夫だけど将来のために食べ続けたい!」と考えるタイプの人がいれば、どんなに栽培が難しくても、大変でも、私は頑張るんです。

「適地適作の原則に挑んで力技で栽培してみせる!」ぐらいの根性は持ち合わせてるつもりです。

だ け ど 。

「まぁ悪くはないけど。」

「興味ないわけではないけど。」

「あったら嬉しいけど。」

程度の興味だったら、

私、無理する必要あります・・・・・・???

せいぜい師匠の商品を買ってもらうだけで十分じゃない?

「身近にいなくても、どこかに必ずムクナ豆を待っててくれる人が絶対にいるよ!!」

はい、そうかもしれません。

実際に師匠の商品を購入している人達がいるし、各ECサイトでもムクナ豆関連商品が販売されています。

市場価値は絶対にあると、私も直感的に感じたからこそ、「自分でも育ててみたい!」と考えたわけです。

ですが。

私は見ず知らずの人を救うために自分が苦しんでもいいと思えるほど、自己犠牲の精神なんて持ち合わせていません。

苦しみながら栽培を続けて、同時に「待っててくれる人」を探すためのマーケティング活動も行って、、、

その間、気力も体力もお金も、すり減っていく一方?

無理無理!!

どんな綺麗事を並べようとも情熱がないと続かない

ムクナ豆栽培、悩みは深まるばかり

ムクナ豆栽培における私の現在地を、赤裸々に記しました。

- 標高問題

- 苗作り問題

- 需要問題

この3つが組み合わさって、

「私がムクナ豆を栽培する意味、ある?」

「ムクナ豆にこだわる理由、どこ?」

「菌ちゃん農法で上手く育てられた野菜、あるのに?」

ってなっている、それがイマです。

ただ、最低でも3年は続けると決めているので、今年は今年で出来ることをやり切った上で、来年は更に改善して再挑戦します。

これは、確定事項です。

とりあえず踏ん張る…!

念の為、強調しておきますが、

大前提として、「畑借りて野菜作りしたい」と思った気持ちは変わっていないし、第一弾としてムクナ豆を選んだことも後悔はしていません。

が、継続するべきかは、、、「???????」

引き続き、生暖かい目で見守ってくださいませー!

お気軽にコメントください♪